愛知県の有名観光スポット名古屋城へ行ってきました!

名古屋城といえば徳川家が建てたお城で、大阪城、熊本城と並ぶ日本三大名城の一つ。

そんな誰もが知る名古屋城ですが、現在老朽化や耐震性の問題により天守閣内の見学は出来ません。

(予定では2028年10月完成)

そうなると

「じぁ、名古屋城に行く意味あるの?」

ってなると思います。

ある意味、お城って天守閣がメインだったりしますからね。

でもだからって、名古屋城に行かないのはかなり勿体ないですよ! そう、勿体ない。

なぜならば、平成30年6月に完成した本丸御殿内の展示物が、あまりにも豪華すぎて、絶対に見る価値ありだからです!

本丸御殿を見終えたあとの家族全員(5人)の感想は

「来てよかった!」

と大絶賛していました。

(ちなみに家族構成は両親とうちの家族3人の計5人)

というわけで今回は、本丸御殿のどこがよくて、いかに凄かったのか。

そして、所要時間や行き方、おすすめの駐車場などについても書いてみたいと思います!

名古屋城への行き方と、全て見終える所要時間は?

●名古屋城への行き方

(電車)

名古屋駅→栄駅(地下鉄東山線)→名古屋城駅(地下鉄名城線)→名古屋城東門(徒歩5分)

※名古屋城駅下車、7番出口が近い

(バス)

•栄13号系統(栄~安井町西) 「名古屋城正門前」

•基幹2号系統 「市役所」 下車 徒歩5分

•なごや観光ルートバス「メーグル」

名古屋駅11番乗り場→バス停名古屋城

詳しくはこちら名古屋コンシェルジュ

(車)

・名古屋高速1号楠線 「黒川」 出口から南へ8分

・名古屋高速都心環状線 「丸の内」 出口から北へ5分

●名古屋城の本丸御殿を全て見終える所要時間

名古屋城本丸御殿の見学に要した時間は

およそ25分~30分(ゆっくり目です)

駐車場から本丸御殿を見学し、再び駐車場まで返ってきた時間は

およそ1時間30分(ただし、天守閣の下まで行って見上げたりはしたものの、他の場所は一切見学していない)

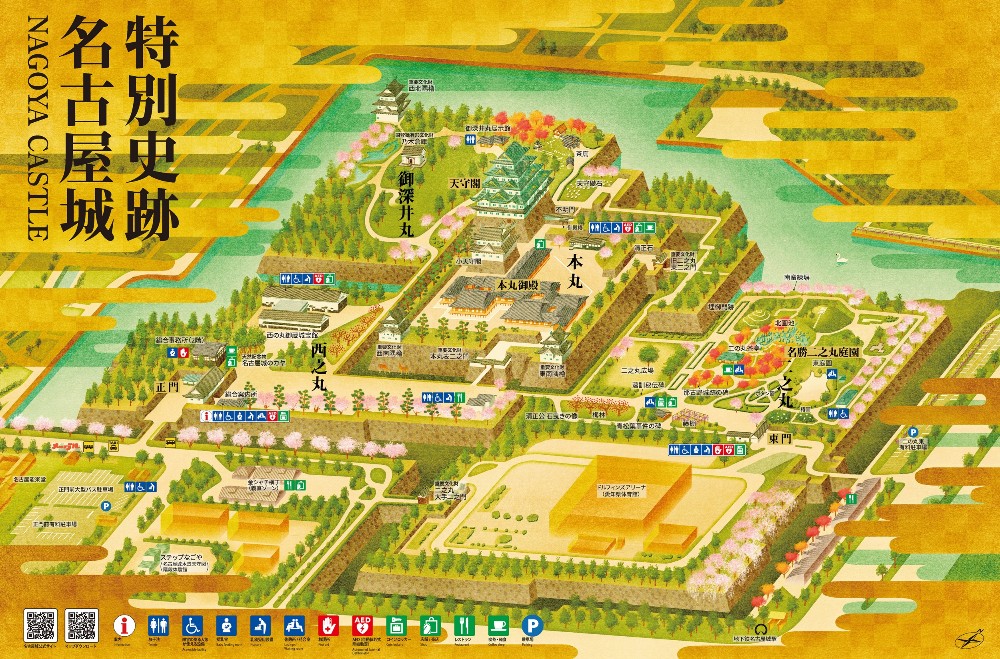

名古屋城の駐車場。本丸御殿に近いのはどっち?

(出典:名古屋城公式HP)

名古屋城の駐車場は2か所あります。

•正門前駐車場

(駐車できる種類)

普通車・大型車・自動二輪車・原付

利用できる日:1月2日から12月28日

利用できる時間:午前8時45分~午後9時30分

収容台数:普通車308台

※宵まつり期間中は午後10時まで

(駐車料金)

普通車∶30分以内ごと180円

自動二輪車及び原付∶30分以内ごと180円

•二の丸東駐車場

(駐車できる種類)

普通車のみ

利用できる日:1月2日から12月28日

利用できる時間:午前8時30分~午後10時30分

収容台数:普通車123台

(駐車料金)

普通車∶30分以内ごと180円

上記の2ヶ所、【正面前駐車場】と【二の丸東駐車場】は、本丸御殿のおよそ中間にあるためどちらも近いといえます。

細かいことを言うと、正門前駐車場の方が二の丸東駐車場より駐車出来る台数が多くかつ、ゆったり駐めたい方は正門前駐車場がおすすめです。

| ■住所:名古屋市中区本丸1-1 ■観覧:500円/中学生以下は無料 ■定休日:無休 ■営業時間:9:00~16:30(本丸御殿入場は16時) ■駐車場∶431台(30分180円) ■電話番号∶0522311700 ■ホームページ:名古屋城公式HP |

本丸御殿を徹底的に見学!天井や欄間や襖の美しさに注目!

本丸御殿を見学するに当たって、特に注目してほしいところは次の通り

| ●本丸御殿内にある、きらびやかな全ての障壁画や装飾に必見 ●部屋の奥に行くほどその格式が高くなり、障壁画の絵のデザインも柔らかくなることにも注目 ●戦災から守り抜かれた1047面のデザインは、室町時代から江戸時代に活躍した絵師集団【狩野探幽を中心とした狩野派】が手掛けたもの(重要文化財/西の丸御蔵城宝館にて所蔵)。本丸御殿で展示されている物は精密に復元された物ではあるが、その迫力に遜色はない |

それでは本丸御殿に入ってみましょう!

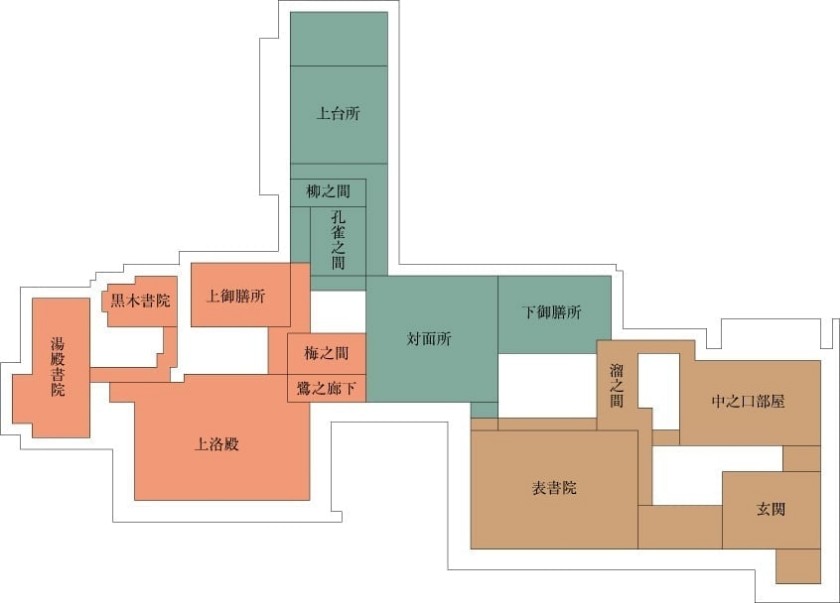

(出典∶名古屋城公式HP)

本丸御殿の内部は上記のようになっております。

見学ルートは次のとおり

①中之口部屋と玄関と書かれた場所から入館(靴を脱ぐ)

↓

②中之口部屋にあるロッカーで靴を保管

↓

③表書院の横を通り玄関へ

↓

④表書院

↓

⑤対面所

↓

⑥鶯之廊下

↓

⑦上洛殿

↓

⑧梅之間

↓

⑨上御膳所

↓

⑩対面所の上の通路を通って下御膳所

↓

⑪中之口部屋

の順番で見学していきます。

ちなみに筆者が訪れた当時は黒木書院と湯殿書院及び孔雀之間、柳之間、上台所に入ることが出来ませんでした。コロナの影響により。

もしご覧になりたい方は名古屋城公式のバーチャルツアーでご覧になることができます!

⇒名古屋城公式バーチャルツアー

右側は、中之口部屋と玄関の間の入館口(入ってきた所)。

左側は、中之口部屋となっており、そちらで靴を預けます。

中之口部屋から表書院へと抜ける渡り廊下。

坪庭? のような物が見えます。

突き当りを左へ向かいます。

廊下を歩くたびに「キュッ、キュッ」と音がなっています。

【鶯張り】か?

家族全員が気づいていない······?

さらに突き当ると大廊下に出ます。

大廊下は玄関と奥を結ぶ重要な通路で、幅が6メートルあります。

私たち(見学者)は中之口部屋から来ましたが、本来(昔の人)は玄関から入り大廊下を抜け、そして奥へと進みます。

つまり、奥へ行くにはここを必ず通らなくてはならないということになります。重要な廊下です。

名前からして、かなり大きな廊下を想像してしまうかもしれませんが、それほど大きくはありません。

大廊下には金箔の襖が置かれていました。

虎が描かれた迫力のある襖。

何気なしに展示されているけど、一発目から凄い物の登場に驚かされます。

ところで虎の絵をよーく見てください。

何かおかしな点はありませんか?

そう!

右側の虎二匹が実は虎ではなく【豹】であることに!

左の虎との柄が明らかに違いますよね。

実は、江戸時代初期の日本には虎や豹は見られず、絵師たちは文献などを参考に描いていたようです。さらに雌の虎に関しては、実は豹だと信じられていたとか。

しかし想像の虎だったとしても、このリアリティは凄いの一言につきますね。

【玄関 一之間】

玄関の間は、正規の来客が来られるとまず通される部屋。

床の間や違棚(ちがいだな)が備えられている。

玄関の障壁画は竹林豹虎図

【玄関 二之間】

24畳ある広々とした部屋。

虎の絵があちらこちらと描かれている。

しかしあれですね。建物に入るやいなや、いきなり虎の絵をバァーンと見せつけられたら、思わず腰を抜かしてしまいますよね(汗)

実際、当時の人たちは周囲の壁や襖に描かれた虎の絵に大変驚いていたという。

実は、玄関に猛獣の絵を配することで、来訪者に徳川家の権力を見せつける役割があったといわれております。

【車寄】

こちらは玄関前の車寄。将軍や身分の高い客人の正式な入口。

外から見るとこんな感じ。

【表書院 三之間】

表書院は、江戸時代は広間と呼ばれ、藩主と来客や家臣との公的な謁見(えっけん)に用いられました。

表書院 三之間の障壁画は麝香猫図

玄関を入り大廊下を抜けた始めての部屋。

表書院は、5つの部屋になっており江戸時代には大広間と呼ばれていたそうです。

表書院三之間

少し分かりにくいですが、三之間にいる動物は【ジャコウネコ】と呼ばれる動物で、当時主に朝鮮半島や東南アジアに生息していたようです。

これも玄関と同じで、知識の広さや外国人とのつながりを示すために描かれたそうです。

【表書院 二之間】

表書院 二之間

二之間東面の襖の取手に注目すると、何やら棒のような物が垂れ下がっているのが見えます。

実はこれ鍵になっており、隣の三之間から身分の低い者が入ってこられないようにするための物だそうです。

普段ではあまり見かけない物なので要チェックです!

表書院 二之間

【表書院 一之間】

表書院 一之間の障壁画は桜花雉子図

表書院一之間

表書院 一之間

【表書院 上段之間】

上段之間は、付書院(つけしょいん)を添えながら、床(ゆか)も一段高くしており、藩主の座として使われました。

表書院 上段之間の障壁画は松竹禽鳥図

【表書院 上段之間 小組格天井(こぐみごうてんじょう)】

天井に目を向けると、マス目になった天井が見えます。これを格天井といいます。

マス目の中がさらに格子状になっているものを小組格天井(こぐみごうてんじょう)といいます。

この天井はさらに、折上小組格天井(おりあげこぐみごうてんじょう)という工法を取り入れられており、天井を高くすることで部屋全体が広く感じられます。

【対面所】

対面所は、藩主と身内や家臣とのような対面や宴席に用いられました。

先程、玄関や表書院に描かれていた障壁画の絵は、主に動物や樹木が中心でしたが、今から紹介する対面所、特に上段之間と次之間の障壁画以降からは【人】に変化していますので、そこに注目してください。

【対面所 納戸二之間】

【対面所 次之間】

対面所 次之間の障壁画は風俗図

風俗画は主に庶民の日常や営みの様子が描かれています。

次之間は上段之間の隣の部屋になっており、主に家人が利用したそうです。襖の絵は和歌山の風景画だといわれております。

この写真の中央の真ん中の絵は、和歌山の【片男波】で塩づくりをしている様子が描かれています。右側は【和歌浦天満宮】

左側奥が【玉津島神社】、真ん中は【塩釜神社】、手前は【紀三井寺】となっている。

【対面所 次之間 折上げ小組格天井】

黒の漆塗りと金箔が施された小組格天井。先程の表書院より高級感が増し、明らかに格式が高くなっているのが分かります。

【対面所 上段之間】

対面所 上段之間も風俗図になっており、こちらは京都の風景画になっています。

正面の絵は上賀茂神社の神事【賀茂競馬(かもくらべうま)】の様子が描かれ、右は田植の様子が描かれています。

天井に目を向けると、先程と同じ黒の漆塗り&金箔の小組格天井となっていますが、さらに真ん中がくぼみ【二重折上げ小組格天井】となっています。

【対面所 上段之間】

左側の絵は愛宕山です。神事を行っているのか、はたまた参拝の様子なのか分かりません。パッと見では宴会をしているようにも見えます。

対面所 上段之間と次之間の説明書です。

かなり分かりにくい写真ですね······すいません。

ところで、上記の対面所、次之間と上段之間はなぜ京都と和歌山なのでしょうか。京都は日本の中心だったことから何となく想像はつきますが、次之間がなぜ和歌山だったのか。

実は名古屋城初代藩主【徳川義直】の正妻【春姫】の故郷が和歌山だったそうです。そして婚儀は対面所で行われたといわれております。奥さん思いの優しい旦那様なのですね。

【鷺之廊下】

鷺之廊下(さぎのろうか)は、対面所と上洛殿を結ぶための廊下で、寛永11年(1634年)に上洛殿と共に増築されました。れるのが寛永期の特徴です。将軍や藩主はここを通り上洛殿へ向かいました。

【上洛殿 廊下】

【上洛殿 三之間】

上洛殿は、寛永11年(1634)に三代将軍家光の上洛にあわせて増築された御成御殿(おなりごてん)です。本丸御殿で最も格式の高い建物であり、天井には板絵、部屋の境には極彩色(ごくさいしき)の彫刻欄間(らんま)がはめ込まれています。

上洛殿 三之間の障壁画は芦鷺瀑辺松樹図

同じく上洛殿 三之間の障壁画は雪中梅竹鳥図

まさに贅を尽くした最上のお部屋。

あまりのキラキラさに、仮にここで宿泊することになったとしても、落ち着かず一睡も出来ないだろうなぁ。

【上洛殿 三之間 欄間】

【上洛殿 二之間】

【上洛殿 二之間 欄間】

欄間が透かし彫りどころか立体的で極彩色。

まさにアート、ずっと見ていてもまったく飽きません。

【上洛殿 廊下の欄間】

【上洛殿 一之間】

上洛殿 一之間の障壁画は帝鑑図

上洛殿三之間と二之間の襖絵が動物や樹木だったのに対して、一之間と上段之間から再び人の絵に変わります。

違う点として、対面所では庶民の様子が描かれていましたが、上洛殿では高貴の人が描かれております。

太平の世を統治する人のあり方について描かれており、中国の故事にちなんだものだそうです。

上洛殿 一之間

玄関や表書院などの障壁画では力を示すようなデザインでしたが、奥に進むに連れてそれが徐々に柔らかくなっています。

最終的には、淡く優しい感じの絵に変わっているのがよく分かります。

これら上洛殿の絵は伝説の絵師【狩野探幽】が中心となって描かれたそうです。

探幽の特徴が出ている作品ではないでしょうか。

狩野探幽について知りたい人はこちら↓

Wikipedia 狩野探幽

上洛殿 一之間と上段之間

【上洛殿 上段之間】

上洛殿 上之間の障壁画も帝鑑図

天井は【黒漆塗二重折上げ蒔絵付格天井】という名前らしいのですが、ようするに究極の天井ってことですね。

当初、本丸御殿には上洛殿は存在していなかったそうで、徳川家光(三代将軍)の京都上洛に合わせ1634年に増築したそうです。

しかし、家光が宿泊したそれ以降、江戸時代を通じ上洛殿が使われたのはその一度だけ。

さらに、幕末に徳川茂公(十四代将軍)が使った計2回。色んな意味で凄いお部屋ですよね。

【梅之間】

梅之間は、将軍をもてなす役割に任じられた尾張上級家臣の控えの間として使われた部屋です。上洛殿とともに寛永11年(1634)に増築されました。

梅之間

控えの間とはいえども部屋は金ピカです。

【上御膳所 御膳場】

上御台所で調理されて運ばれた料理を、長囲炉裏(ながいろり)で温め直し、上段(じょうだん)に揃えられた御膳・器に盛りつけて、来訪した将軍のもとへ運びました。長囲炉裏がある膳御場(おぜんば)(別名「福(富貴(ふき))の間」)の天井には煙出(けむりだ)があります。

【上御膳所 左が上之間 右が御上段】

【名古屋城木造天守閣復元募金箱】

こちらの「名古屋城木造天守閣復元募金箱」は、平成31年4月に、名古屋神仏錺金物(かざりかもの)工業協同組合様より、寄贈いただきました。飾り金具(かざりかなぐ)が取り付けられており、それらは職人によって、ひとつひとつ手作業で作られています。 名古屋市では、城郭建築として国宝第1号でありながら、戦災により惜しくも焼失してしまいました名古屋城天守閣の木造復元を進め、寄附金の受け皿となる『金シャチ募金〈名古屋城天守閣積立基金〉』を設置しております。

【下御膳所】

(※写真を撮り忘れました(汗))

「御膳所」は「御膳(ごぜん)仕立所(したてしょ)」が略された名称です。下御台所(しもおだいどころ)【現存せず】で調理された料理を盛り付ける場所で、上御膳立所の御膳場と同じく、天井には煙出(けむりだ)しがあり、長囲炉裏(ながいろり)で料理の温め直しを行いました。

本丸御殿のこういう細かいところも見逃すな!

どうしても豪華な絵や彫刻に目が行きがちですが、見事な飾金具(かざりかなぐ)の意匠にも注目しよう!

徳川家の家紋といえば三つ葉の葵が有名ですが、上記の紋はそれではありません。

実はこれ六葉の裏葵と言い、基本的に三つ葉の葵が公的な場所で使用されるのに対し、こちらは私的な時に使用される葵のようです。

ちなみ、三つ葉の葵は上洛殿のあちらこちらで使用されていますが、他の場所(対面所など)では六葉の裏葵が使用されています(外観は公的な場所なので三つ葉の葵)。

これは憶測なのですが、上洛殿は徳川家光(トップ)が宿泊するということで、新たに増設された部屋。当然、三つ葉の葵が使われています。

それに対し、名古屋城の当主徳川義直も徳川家ではあるけれど、身分は家光が上なので同じ家紋を使うわけにはいきません。格式を重んじる時代ですからね。

このように、特段な事情がある場合には、六葉の裏葵が使われたと思われます。そう思うとあまりお目にかかることのない六葉の裏葵は、レア(?)なのかもしれません。

ちなみに、徳川義直から見たら徳川家光は甥(歳は2、3つしか変わらないが)に当たるようで、関係はあまり良好ではなかったとも。

こちらも釘隠しである飾金具です。ゴージャスですなぁ。

襖の取手にも葵の御紋が。

天井にも葵の御紋。

こちらは廊下の欄間。

幾何学模様の美しい透かし彫り。

現代の人間が見ても全く古くさを感じさせない超越的なセンスに、当時の職人の凄さが垣間見える。

このように、本丸御殿には他にも色んなデザインの障壁画や飾金具などがありますので、ぜひ探してみてください!

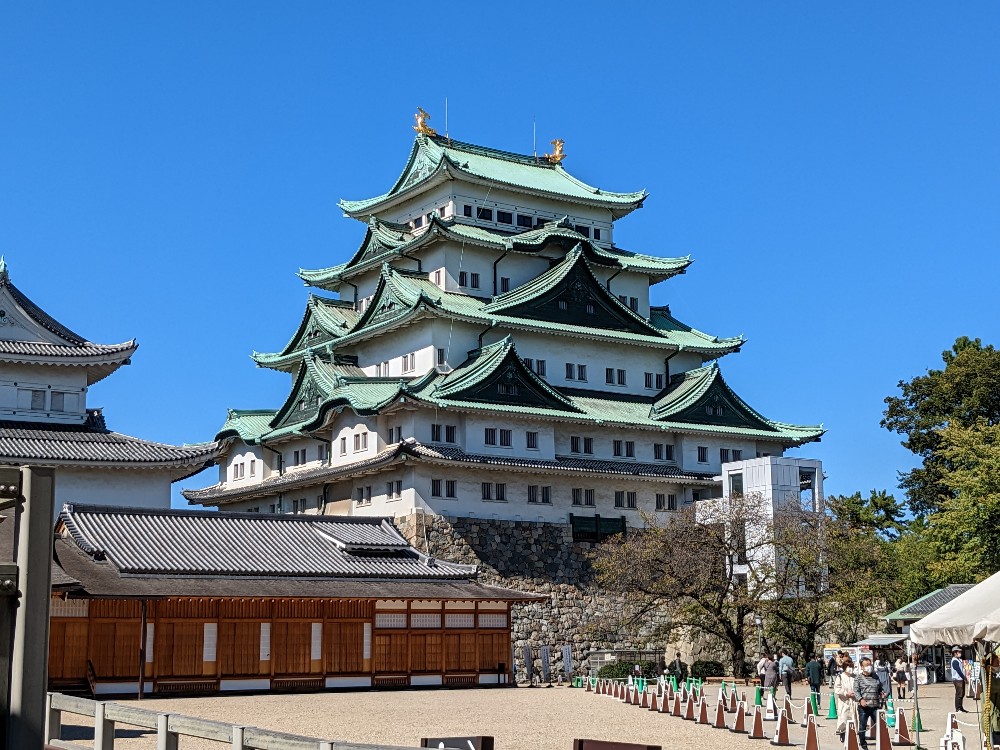

中には入れなかったけど、やっぱり名古屋城の天守閣はカッコ良かった

威風堂々とした名古屋城は、日本の三名城に数えられる。

大天守は地上5階地下1階からなる層塔型(上層階になるにつれて細くなる形)のお城で、高さは55.6mあります。延べ床面積に関しては4424.5㎡あり日本最大級なんだとか。

金の鯱(シャチホコ)といえば名古屋城が有名ですが、実は左右対象ではなかったって知ってましたか?

名古屋城のホームページによると

金鯱は雄(北側)と雌(南側)の一対で、雄の方が大きくつくられています。体を覆う金の鱗は雌の方が多く、きらびやかに演出されているのも特徴です

引用先∶名古屋城 公式ホームページ

そう、左右対称じゃないどころか性別も異なるとか。知らなかった。

ところで金の鯱は名古屋城だけではなく、実は大阪城や岡山城にもあります。

というか「金の鯱といえば名古屋城だけ!」だと勝手に思い込んでいたのは私だけでしょうか?

天守閣の下には、売店やお土産コーナなどがある。他の場所にも売店やお土産コーナはあります。

そういえばこの日は、修学旅行の学生たちが沢山いて、天守閣の下で記念撮影していたなぁ。

終わりに

(出典:名古屋城公式HP)

実は筆者、名古屋城に行くのは初めてだったんです。テレビや雑誌ではよく見るんですけどね。

で、威風堂々としたあの天守閣。

実際下まで行って、そして見上げた時のあの衝撃は感動もの。

デデーン!と、構えるその風格は、まさに名古屋のシンボルに相応しいと感じました。

しかしながら、現在天守閣は、老朽化や耐震性に問題があるということで、中へ入ることが出来ずとても残念ではあります。

冒頭にも書きましたが、天守閣の工事期間は

2018年7月~2028年10月完成予定(当初は2022年12月に完成予定だった)。

長い工事期間になりますが、しばらくの辛抱です。

しかし、本丸御殿はよかったですね。

当時の人が作り上げた数々の障壁画に、現代人である私たちは感嘆のため息もらし、時には唸らせます。

その超越した技が時代を超えて鑑賞できるということは、ある意味、幸せなことなのかもなのかもしれません。

そしてこのことも忘れてはいけませんね。

それは、現代の職人たちが資料をもとに技術力(神業)を駆使し、当時の作品を全て再現させてくれたことにとても感謝です。

名古屋城の新しい本丸御殿は、まるで昔の職人と現代の職人が共同で創り上げた、【究極の建築物】だとおもいます。

今は名古屋城の大天守に上れないのは残念ですが、しかしそれを覆すほどの価値が本丸御殿には十二分にあります。むしろ、見て帰らないのは、かなり勿体ない。

【次におすすめしたい記事】

ところで名古屋城へ来る前、熱田神宮に行っていました。日本の三種の神器を祀る神社です。

物凄く厳格な神社だけど、境内にいる鶏をはじめ色んな動物に癒やされます。

車で30分ほどでいけますので、時間のある方はぜひ立ち寄ってみてください↓

【熱田神宮】威厳と癒しが共存する不思議な神社。所要時間や行き方なども紹介!

コメント